研究所の庭の整備は 9 割方終わり、ほぼほぼ完成間近ですが、

台風 1 号の影響で本日は庭仕事はお休み。

お陰で体も疲れてないので、ブログを更新しております。

で、3 点、大きなニュースが飛び込んできました!

まず 1 点、あのトランプ前大統領に有罪の判決が下りました!

場所はリベラル色の強いニューヨークですから

陪審員の過半は反トランプであろうとは思っていましたが、

全員一致が原則のアメリカの陪審員制度、すんなりと有罪でまとまった!

ヘンリー・フォンダもびっくり!

トランプ氏に関しては「今月のウクライナ-75」でも書きましたが、

センセの彼に対する見方は、一言一句、当時と全く変わっておりませぬ。

彼は当然ながら控訴するのでしょうが、

このあとにもいくつかの裁判が控えてます。

それでも立候補できて大統領になれる可能性があるアメリカの選挙制度・・・。

なるほど、確かに民主的ではありますが、米国の分断もここまでくると、

仮に彼が選ばれちゃったとしたら、

南北戦争だか東西戦争だか知りませんが、

何らかの擾乱が生じる可能性大です!

たぶん、アメリカ国内、ただでは済まない・・・。

当然ながら、世界中、ただでは済まない・・・。

2 点目。バイデン氏、ウクライナ軍に対して

米国供与の武器によるロシア本土への攻撃を容認した!

限定的ではありますが・・・。

フランスも NATO も、最近、結構、前のめりになっている。

プーチンはベラルーシを巻き込んで戦術核の演習を行ったばかりだ。

例の「時計の針」はどこまで進んだ?

戦線の近況は、

相変わらずの人的損害を出しながらもロシアがやや有利な状況・・・。

アメリカの支援が大きく遅れたせいで

ウクライナの防空能力が低下している。

ロシア側の電子防御システムの優位性のおかげで

M777 などによる誘導榴弾の精度が大幅に低下している、との情報もある。

それにしても戦線は大きく動くことはなく、

相変わらずの膠着状態・・・。

不謹慎ではありますが、

せっかくの第二次クルスク大戦車戦を期待していたのに

結局はドローンと地雷と塹壕による戦いの応酬が延々と続く・・・。

不謹慎ではありますが・・・。

それにしても、F-16 はどうしたあ~~~!!!

3 点め。

女子プロゴルフ世界ランク No.1 のネリー・コルダが

パー 3 のショートでまさかの池ポチャ 3 回!

7 年前の香妻琴乃(こうづま・ことの)のバンカーショットを

彷彿とさせる場面でした。

女子プロゴルフにはうるさいセンセです。

さて、隋王朝による南北統一相成った中国ですが、

煬帝(ようだい)、高句麗征伐のために大軍を繰り返し送り込みます。

この先、隋から唐にかけての極東情勢のお話となりますので、

「今月のウクライナ-87」~「今月のウクライナ-95」までを

あらかじめ読んでおいて下され!

ハナシはそれからだ!

研究所の庭の整備に追われてなかなかブログの更新が出来ませぬ・・・。

相変わらず庭仕事して疲れて休んで回復しての繰り返し・・・。

梅雨入りまでには何としてでも終わらせなくてはならないのですが・・・。

で、センセが庭仕事とお休みを繰り返してきたこの二週間、

世界情勢も何かと展開を見せております。

まずは時系列に沿って。

ロシア軍がハルキウ(ハリコフ)方面に向けて全面的に越境してきた!

広く薄く展開して国境沿いに緩衝地帯を設けるつもりらしいが

ウクライナ軍によるロシア本土への直接砲撃による効果を弱める狙いのようだ。

ウクライナは兵員、武器、弾薬ともに手薄なために苦戦を強いられているが、

ナントか持ちこたえている現状。

これ幸いとばかりにロシアは、

ウクライナ第二の都市、ハルキウを占領するつもりか、

とも思いましたが、

さすがにロシアもこれを一気に占領するだけの力は無いようだ。

この夏までにはロシア軍の大攻勢があるのでは?との予測もあったが、

米国からの援助が滞っていたこの時期をみすみす逃したところを見ると

ロシア側も余力が無いようにも思える。

それを傍証するかのようにショイグが更迭され、代わりに、

軍事経験皆無のベロウソフという経済関係のオトコが国防相に任命された。

ガスプロムも赤字を計上。

キンペー氏は足元を見てロシアのエネルギーを買いたたくだけでなく、

炸薬原料のニトロセルロースをロシアに高値で売りつけている。

先ごろのプーチンの北京詣で(もうで)をみても

キンペーに対しては揉み手をせんばかりの腰の低さよ!

結局、ロシアは戦時経済体制への移行に本腰を入れ出した、

ということなのではなかろうか?

これはナチスのシュペーア軍需相に相当する人事なのではなかろうか?

この戦(いくさ)、長くなりそうだ・・・。

南太平洋の楽園のイメージがあるニュー・カレドニアで大暴動発生!

タヒチと共に、フランスの領土だ。

地理学でニッケルの産地であることは学んだが、

それ以外に多くは知らない。

報道によれば、

移住後 10 年以上になる者に対しては投票権を付与する、

との措置に対して

先住民であるカナク人が反発したのが発端であるようだ。

フランス領であることから以前から独立運動が盛んだったが、

移住者の殆どはフランス人であろうから反独立派であるのは間違いない。

これは、独立派である先住民としては反発するのは必定だ。

フランス、未だに色々な所に植民地を持っているのが不思議だ。

これまで、ベトナムでもアルジェリアでも火傷を負うてきた。

最近では西アフリカでも反発を食らっている。

ナポレオン時代のプライドを未だに引きずっているのだろうか?

フランス革命と植民地支配と、どのような関係性にあるのだろうか?

「民衆」という言葉は、国内と植民地では意味合いが異なるのだろうか?

「フランス人は、しばしば矛盾的行動をする人々」、と、

センセはしばしば感じます。

イランのライシ大統領の乗ったヘリコプターが墜落し、死亡が確認された。

当初、多くの者がイスラエルの関与を疑ったのも無理はないが、

単純に、濃霧の中を飛行した結果、山肌に激突した、ということらしい。

よくあるハナシ。

で、当該のヘリコプターは 1960 年代のアメリカ製!

パーレビ国王時代に米国から買ったものなのだろう。

これだけで「プッ!」と来たのだが、

さすがに「アメリカガ~!!!」とは言わないだろうと思っていたら

「アメリカガ~!!!」と言い出した WWW。

「アメリカによる経済封鎖で部品が供給されなかったからだ!」

と言い出した WWW。

ここのところ立て続けにイランの大物が死亡し続けているが、

以前、ブログのどこかで書いたように、あの国は、

イスラム革命以降で何か良いことが一度でもあっただろうか?

それにしてもライシ大統領、年齢が 63 歳というのも驚いた!

貫禄と威厳がものすごいワ!

センセが 66 歳のときの写真を挙げときます WWW。

精神年齢の差が明らかですね WWW!

お天気に恵まれた今年の春の連休でしたが、終わってしまいました。

ざまみろ!

と、いきなり大人げない言葉を吐くセンセですが、

センセは何処にも行かずに研究所の庭の整備をしていました。

で、丸一日働くと疲れて次の日は丸一日休み、

回復して丸一日働くと疲れて次の日は丸一日休み、

を連休の間ず~~~っと繰り広げておりました。

で、庭仕事はまだ終わりません・・・。

毒づきたくもなりまする・・・。

イスラエルとハマスの停戦協議は暗礁に乗り上げる公算大ですが、

イスラエル軍、限定的ながらもラファへの攻撃を開始したようだ。

バイデン政権はイスラエルへの弾薬の供与を停止するとのことだが

イスラエルはそんなことお構いなしに侵攻する可能性大。

民主党にもユダヤロビーは大きく関与しているのだろうが、

バイデン氏はリベラルの一線を踏み外すことは辛うじてないようだ。

仮にこれが以前のトランプ大統領の時代に生じたとしたら

彼はどのような判断を下したであろうか?

最近の彼は大統領選を意識してか

比較的に穏健なコメントをしばしば吐きますが、

どこまで本心なのか、疑問が生じます。

一方で、この秋の大統領選。

現行の裁判の進捗状況を見る限り、

当初考えていたよりもトランプ氏の分が悪いようにも思えます。

個人的印象ではありますが・・・。

さて、高句麗です。

仮に「朱蒙(しゅもう)による建国は紀元前 37 年説」が正しいとしても

滅びるのが紀元後の 668 年ですから、

少なくとも 700 年の間、この地に覇を唱えていたということを考えると

ナカナカの国であったと思われます。

建国当初は漢王朝に盾突いて玄菟郡(げんとぐん)を後方に追いやり、

漢滅亡後は遼東の公孫氏と争い、

公孫氏滅亡後は司馬氏の魏と争い、

その後は楽浪郡や帯方郡を攻略してこの地を奪い、

まずは朝鮮半島北部を我がものとします。

鮮卑、扶余とも争いますが、

この頃に半島中南部に勃興した百済を攻略しようとして敗れ、

帯方郡地域を百済に奪われてしまいます。

その後、391 年に即位したのが広開土王で、

その諡名(おくりな)の通り、

度重なる戦によって国土を大きく広げたのが彼の時代です。

広開土王碑や日本書紀などによれば

当時の半島に王権を及ぼしつつあったヤマトの兵ともしばしば戦い、

新羅の要請に応じて軍を南下させ、

新羅に侵入してきた倭人を駆逐するのみならず、

勢いに乗って任那の地(加羅地域)にまで進攻し、

加羅諸国の一つであった安羅国の兵も大いに打ち破ったとのことです。

広開土王碑 ウイキより

広開土王碑 ウイキより

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134455486による

現在はこのような立派な建物の中で展示されているのですね!

センセの時代に教科書に載っていた写真では

野っ原にポツネンと建っていたものでしたが・・・。

朝鮮半島にあるもの、とこれまで思ってましたが、

実は中国の吉林省通化市にある、とのことです。

高句麗が中国なのか朝鮮なのかで

中韓の間でつまらぬケンカをしているそうですが、

どうでも良いですね、ホント。

狛ったものだ・・・。

広開土王の息子の長寿王の時代には版図も最大に達し、

当時の北魏(元の拓跋鮮卑)や南宋からも一目置かれる存在となりました。

長寿王は半島を南下して百済を攻め、

百済の首都である漢城(現在のソウル)を陥落させて、

475 年、百済は一旦滅ぶこととなります。

高句麗、新羅、百済の三者は、ある時は同盟して一方を叩き、

ある時は手のひらを返して他の一方を叩くなど、

ま、世界中どこも一緒ですが、そんな関係でした。

で、6 世紀ころには新羅も力をつけ、

半島を北進して高句麗を攻めるようになります。

一旦は滅びた百済でしたが、その後に復興相成り、

新羅と同盟して攻守所を変えて漢城を攻め、

551 年、これを陥落させます。

高句麗は首都を平壌(現在のピョンヤン)に移し、一旦は体制を整えますが、

倭国に使者を送ってヤマトとの連携を図るなど、

劣勢を覆すべく、一応は努力するのですが・・・。

さて、高句麗です。

後の時代の高麗(こうらい)とは異なるので、ご注意ください。

ウイキでも言及されているように、高句麗の古名として貊(はく)があります。

濊貊(わいはく)の「はく」です。

ここからも、濊貊~扶余~高句麗の流れが見て取れます。

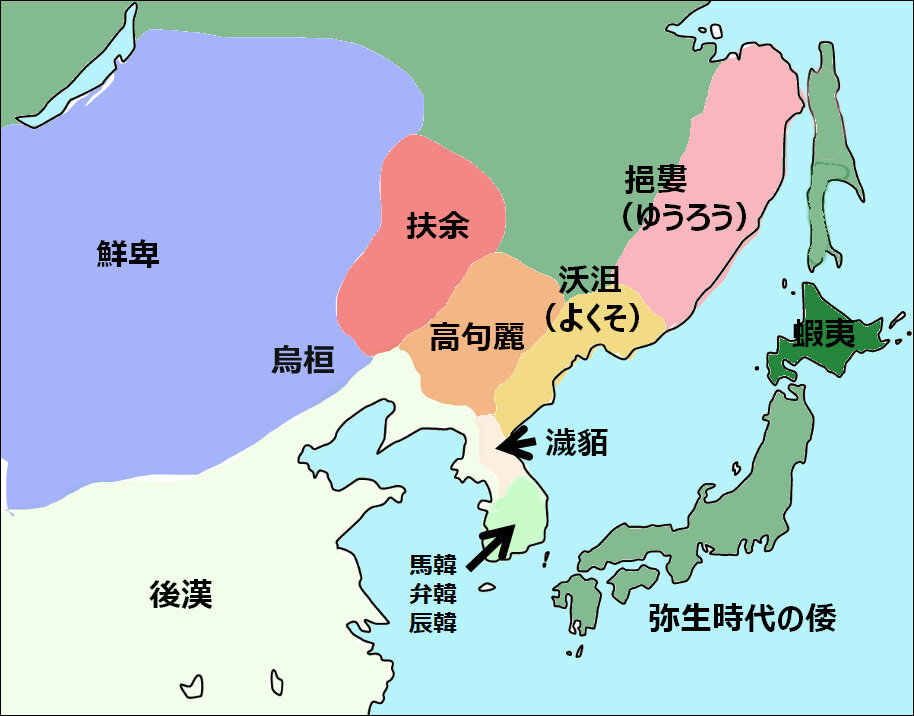

4~5 世紀ころの極東アジア センセによる

4~5 世紀ころの極東アジア センセによる

で、この貊ですが、日本では狛(こま)と変化します。

世田谷区狛江市の「こま」です。

神社などでおなじみの、狛犬(こまいぬ)のこまです。

で、なんで貊が狛に変わったのか、調べても分かりませぬ・・・。

「狛の字は日本の漢字であり、中国本来の文字ではない!」

とかいうヒトも居られますが、裏付けが取れませんでした・・・。

いずれにせよ、

高句麗~高麗と書いて「こま」と読ませる地名が日本にはたくさんあります。

以下。

高麗川(こまがわ):埼玉県西部を流れる川。

センセは昔この川でヤマベ(オイカワ)を釣った。

高麗郡(こまぐん):埼玉県飯能市や日高市を含む地域の古名。

センセは昔、ヤマハの XT200 を駆ってここら辺から秩父方面へと向かい、

長瀞から山梨の県境まで行ってキャンプをしようとしたが、

めんどくさくなって日帰りで帰ってきた。

帰りがけの駄賃で高麗川でヤマベ(オイカワ)を釣った。

世田谷区狛江市:センセが昔住んでいた豪徳寺から南西の、多摩川沿いの場所。

古墳とかがたくさんある。

京都・木津川市「上狛」「下狛」:高句麗~高麗とは書かないが、

高句麗と関係の深い場所。

神奈川県平塚市大磯町の高麗神社:ここのブログは面白いのでご一読を!

高麗神社は、現在では名称が変わっているようです。

その他にもたくさんあると思いますので、どうぞご自身で調べてみて下され。

668 年に高句麗が唐・新羅連合軍に滅ぼされたあとに日本に渡って来た連中、

いわゆる高句麗系渡来人由来の地名であるのは明らかですね!

で、よく考えると高句麗と書いて「こま」と読ませるだけでなく、

百済と書いて「くだら」と読ませる、

新羅と書いて「しらぎ」と読ませる、

何故なんだ?

色んなヒトがいろんな説を述べてますが、もちろん、決定的なものはない。

ただ、一つだけはっきりしていることは、

これらは日本に漢字が伝わる前からの名称だ、ということだ。

当時の日本、人々が半島と大きく関わっていたことは明らかで、

より古くは、半島東南岸部には海士漁をする縄文人も住んでいた。

弥生時代ともなれば、鉄を求めて多くの弥生人が海を渡った。

ヤマト政権成立後には任那府(みまなふ)が置かれるなどして、

当時の加羅(から)の地域には利権も発生した。

この地にヤマト政権の影響が強く及んだことは、

考古学的証拠からも明らかだ。

有名な高句麗の広開土王(こうかいどおう)とヤマトとは、

教科書でおなじみの広開土王碑などでも明らかなように、

4~5 世紀にかけて何度も戦を交わしている。

日本書紀が成立するのが 8 世紀であるから、

未だヤマトの連中は漢字を知らない。

なので、「こま」も「くだら」も「しらぎ」も、

当時の倭人がこのように呼んでいた連中に、

後に中国から伝わった漢字を充てたものであるのは明らかだ。

すなわち、古来よりわ~くにが半島に対して

何かとちょっかいを掛けていたことを傍証するものだ。

因みに、昔は「からてんじく」という言葉は「世界」を表す言葉であったが

普通は「から=唐、てんじく=天竺=インド」と考える。

天竺=インドは OK として、「から」が唐であるのは何故であろうか?

と思っていましたが、

こま~くだら~しらぎの流れから、

「から=加羅~伽耶(かや)~金官国(駕洛国)」の流れがすぐわかる。

要するに、「海を渡った異国の地=から」が、そのうち「唐」のことになり、

最後には「からてんじく」となって「世界」を表す言葉となった、

ということでしょうね。

うららな春をのんびりと満喫しつつある日本人ですが、

アメリカ議会が漸く予算を通過させて

より一層のウクライナ援助ができる目途が立ったのは良かったものの、

本日、同下院議会は、反ユダヤ主義啓発法案まで通過させた!

なにそれ?

常識的に考えれば、

これまで見られた、あるいは現在でもしばしば見られる

極右的なネオナチ運動などを禁止する法案かな?

とも思えますが、「啓発法案」ってなに?

常識的に考えれば、単純に、

過去の欧州で猛威を振るったユダヤ人差別を禁止する法案、

とも思えますが、あらためて「啓発法案」との名称を冠するのはなぜ?

ユダヤ教徒というだけで差別したり、ましてや収容所に入れたりするのはダメ、

というのは当たり前だし、

そんなことしたら現行の法律でも十分に罰せられるんじゃないの?

アメリカの法律、よく知らないけど・・・。

それにしても、「啓発法案」って何なんだ?

で、取り敢えず「啓発」はおいといて、

なぜ今?

しかもウクライナ支援法案とは異なり、

なぜにすんなりと通った??

おまけになぜ反ユダヤ主義のみ???

言論の自由~思想信条の自由との兼ね合いは????

反イスラム主義啓発法案を同時に提出しても良いのではないのか?????

どうにも意図がよく分かりませぬが、仮に最終的に法律として成立すれば、

現行のイスラエルの行動に対する批判者が逮捕されるのでしょうか?

逮捕されて「正しい思想」に「強制的に」「啓発」されるのでしょうか?

仮にそうであるとしたら、現行のロシアと何ら変わるところがないワ!

現時、アメリカの大学キャンパスでは、

60~70 年代を彷彿とさせる反イスラエル運動が起きており※、

警察が介入して多くの学生を連行しておりますが、

常識的に考えれば、これはあくまで彼らが本来の学生の本分を逸脱し、

大学本来の機能を破壊しつつあるが故に逮捕する、

というのが本筋だと思われます。

従って、仮に同じ行為を反ハマス運動として行えば、

同じように連行~逮捕~退学処分にすればよいだけのハナシです。

※60~70 年代は反ベトナム戦争運動です。

けれども、ことによると、ひょっとして、

繰り返しになるけれど、

この法案は反イスラエルを掲げた連中のみを対象とするものなのか?!

名前から判断する限り、そう考えざるを得ない。

となると、イスラエル国への批判そのものが禁止される、

ということなのか???

まさか!

前回の「今月のウクライナ-189」↓ で

「アメリカの民主主義ってどうなってんの?」とボヤいたセンセでしたが、

仮に、以上のセンセの憶測が当たっているとするならば、

アメリカの民主主義なんぞ言ったところで、もはや誰も耳を傾けないワ!

これまでも経済分野においては

自分たちに都合が良いように勝手にルールを変更して

ジャパンがナンバーワンになるのを引きずり下ろすなど

好き放題のことをやってきた連中であるが、

ユダヤ資金とユダヤロビーが

共和、民主双方に等しく大きな影響力を行使していることが

ここまであからさまになるのも珍しい!

全米ライフル協会が子供の集まりに見えてしまうわ!

いや~、こうなると、ロシアはおろか、アメリカ、中国、すべてダメ!

日本、アメリカと軍事同盟を結ぶのは良いが、

同盟=従属ではないからな!!!

従属せずに対等の形で文字通りの同盟関係を維持するにはどうすれば良いのか、

センセはもちろん知っているけど、

知らないヒトも多いよね!

ホントは知っているけど知らないふりをしているヒトはもっと多いよね WWW!

明日は 5 月 3 日かあ・・・。

以上、これまで述べてきたセンセの憶測が正しい、

との前提の上でのお話しです。

従いまして、早とちりせず、この法案の意図をしっかり見極めてから

きちんとした判断を下しても遅くはありません。

まだ下院を通っただけで、法律として成立していませんし・・・。

それにしても、

わ~くにのうららかさが一段と身に染みるこの春であることよ・・・。

春の連休に入りましたが、

「観光地」という観点から言わせていただければ、

日本有数の穴場というか秘境というか、

の坂城に生息しているセンセとしては、

1 年 365 日、ガラ空きの観光地の中で暮らしているも同然なので、

どこにも行かずにブログを書いてます。

どうぞ秘境者とお呼び下され WWW。

さて、アメリカ議会が漸く予算を通過させましたが、

おかげ様でロシアは東部戦線で優位な状況になりつつあります。

どうせ通すならばさっさと通しておけばよかったのに

貴重な時間が失われました。

それにしてもアメリカの民主主義って何なんでしょうかね?

言いたいことは山ほどありますが、

今世紀中にブログを書き終えたいので、先を急ぎます。

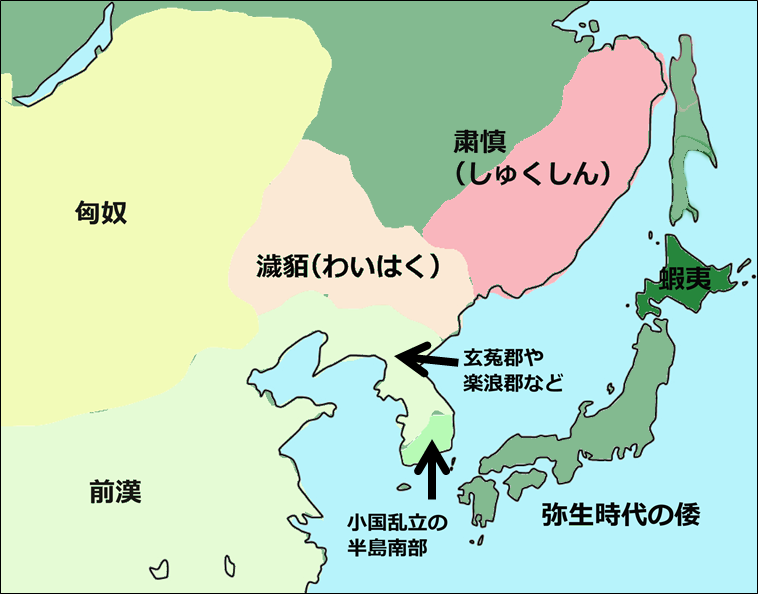

極東アジアの古代史です。

濊貊(わいはく)の地域にくさびを入れる形で、中国の漢王朝(前漢)は、

玄菟郡(げんとぐん)や楽浪郡(らくろうぐん)などの行政区を設置して

半島を分断し、濊貊族の勢力を削ぐ構えを見せますが、

その後に扶余(ふよ)、さらには高句麗が勃興し、勢力を増すようになります。

「三国史記」によれば、

紀元前 37 年に朱蒙(しゅもう)という男が高句麗を建てたとされますが、

文献史学的、考古学的には、

高句麗の登場はこれよりもやや古いと見られているそうです。

以上、ウイキより。

ここまでの流れは「今月のウクライナ-187~188」の地図でご確認ください。

すぐ下 ↓ にあります。

朱蒙とか扶余とか濊貊とか、よっぽど興味がなければみんな知らないだろうな、

などとお高く考えていたセンセでしたが、

どうやら韓流ドラマのせいで

若い女の子たちはセンセよりよっぽど詳しいらしい・・・。

けれども韓ドラは、あれ、みんな、作りもんですから!!!

顔といっしょで WWWWWW!

ホントのことを知りたければ、センセのブログを読むのが一番ですね!

イランがとうとう泣く子も黙る恐るべき無慈悲極まる報復を開始しました!

イスラエルに向けてシャヘドを含む無人機を 200 機以上飛ばしたとのことです!

これは大変だ!

で、イスラエルと米英は、これの殆どを撃ち落としたとのこと。

「いや~、とうとう報復したぞ!皆の衆!爽快爽快!」ハメネイ談。

そんなことよりも、ヨルダン西岸地区で再び

イスラエル入植者による無法が頻発しているようです。

本来は土地を巡る争いであった紛争ですが、

自らの正当性の根拠として

「ヤハウェの神がこの地は我らのものと約束されておる!

(自分たちが書いた)旧約聖書にそう書かれておる!」

ということになって宗教が絡むように・・・。

「そうかいそうかいそれでは仕方ないよね WWWWWWWWWW」センセ談。

さて、濊貊(わいはく)を祖とするツングース-2 系ですが、

彼らから扶余(ふよ)や沃沮(よくそ)、さらには高句麗が出てきます。

沃沮は単に日本海沿岸部に居住していた同族、ということらしいです。

よくそ~言われます。

が、扶余ともなれば中国文化の影響もあって国家の態を持つようになり、

当時の満州において影響力を持つ一大勢力となりました。

高句麗建国の王は扶余出身ということもあり、

さらには後の百済(くだら)の王は高句麗の末裔と自称しているところから、

百済と近しい関係にあった倭には、

濊貊~扶余~高句麗~百済へと続く

言語を含む何らかの文化的影響力が及んでいる、

と考えるのは合理的だと思います。

西暦 2 世紀ころの東アジア センセによる

西暦 2 世紀ころの東アジア センセによる

この図からも明らかなように、

ツングース-2 の祖たる濊貊人は強大となった扶余や高句麗に押され、

半島を南下していったようです。

で、この半島南部、韓と呼ばれていた地域には、

水田稲作や海士漁文化を伝えた長江下流域から来た O1b2 の連中や、

「♪ ア~リラン~」とか歌っていたツングース-1 系の連中、

さらには中部は長らく中国王朝の統治下にあったおかげで

漢族系である O2 の連中も多くいたであろうことから、

これらの連中と混交したりケンカしたりで小さな谷ごとに小国が乱立。

長江系が多く居た西南部は馬韓、

ツングース-1 系が多く居た東南部は辰韓、

両者に挟まれた連中は弁韓として、

大雑把なまとまりを見せるようになります。

個人的には、

ツングース-2 系の連中は遼河文明の N の影響も強く受けているのでは?

と思っています。

何しろツングース-1 系よりも内陸部に居住し、

遼河文明にも直接に接していたわけですから。

で、遼河文明の連中はこの地でいち早く農耕を開始していた連中なので、

扶余や高句麗ではコウリャンなどのキビ作が発達し、

さらにはその後の黄河文明の恩恵にも浴して養豚や養蚕も盛んになり、

さすがに水田稲作は無理でしょうが、

より北方のトナカイを飼っていた連中に比べて圧倒的に豊かになり、

鉄器の生産も盛んになりで、

歴史に名を残す王国を築き上げることに成功しました。

歴代中国王朝や同族である高句麗などとはケンカしたり仲直りしたりで

相変わらずの振舞ですが、

そんな扶余も、

西暦 494 年、

ツングース-1 系の勿吉(もっきつ、靺鞨)に滅ぼされてしまいます。

さて、「今月のウクライナ-170」の後半で

過去ログの間違いに関してゴチャゴチャ述べてますが、

ここを読む前に、是非ご一読ください。

読んだら、「今月のウクライナ-170」で引用している過去ログを、

是非ご一読ください。

で、読んだら、ナントかここまで戻ってきて下され。

ハナシはそれからだ!

で、シベリアの少数民族をザザッと見てまいりましたので、

何となくイメージもしやすかろう、と思います。

センセのブログを読んだおかげで

もはや皆様の脳裏にしっかりと焼き付いて夢にまで現れたであろう

「寒冷乾燥の環境に身体的に猛烈に適応した人たち」が、

極東の沿海州から朝鮮半島、満州、モンゴル平原にかけて、

半島を南下する、小国家を作る、大国家を作る、そして最後には

極東~中央アジア~中近東~ヨーロッパにまたがる

史上まれに見る一大帝国を築き上げることとなりました。

もちろん彼ら以前に、

匈奴(フン)、鮮卑、柔然(アヴァール)、突厥、ウイグル、

などがおりましたが、

モンゴルによって全て上書きされ、さらにその後は、

ツングースから身を起こした女真系の大清帝国の時代を迎えることとなります。

で、初めはトナカイを飼っていたりサケ・マスを獲っていたり、

あるいはおしっこで顔を洗っていたりしてた連中ですが、

紀元前 2~3 世紀ころはこういうカンジでした。以下。

紀元前 2~3 世紀ころの極東地域 センセによる

紀元前 2~3 世紀ころの極東地域 センセによる

濊貊(わいはく)は、正しくは濊と貊に分かれます。

本来は別々の部族だったようですが、兄弟部族みたいな関係だったので、

普通、濊貊と表記されます。

で、彼らが

「今月のウクライナ-170」で訂正されているツングース-2系の先祖です。

「今月のウクライナ-170」で述べている通り、

1系、2系というのはセンセの造語ですので試験では書かないこと!

で、地図で描かれているように、

濊貊はもともと松花江上流域に住んでいたようで、

この地からは彼らの拠点となった濊城も発掘されています。

中国の三国志には濊の記載がありますが、

これによれば、濊の言語~風俗は高句麗とあまり変わらず、

人々の性格~振舞もしっかりしていて、

濊貊の文字から連想されるイメージとは異なり、ナカナカ高評価です。

靺鞨の連中とは大違いです!

で、地図は高句麗登場前のもの。

濊貊から扶余(ふよ)、沃沮(よくそ)、高句麗の流れができますが、

中国の史書によれば、いずれも言葉は似たようなものであったとのこと。

で、恐らくというか間違いないというか、

彼らの遺伝子的情報はないと思いますので確かなことは言えませんが、

C2 主体のツングース系であったと思われます。

で、図の粛慎の連中とは言葉が通じなかったとのことなので、

センセが勝手に濊貊系をツングース-2、

粛慎に連なる連中をツングース-1とした、

ということです。

繰り返しますが、試験には書かないでね!

さて、シベリアの少数民族を一通り概観しましたので、

お次は極東の歴史時代に突入したいのですが、その前に、

これらの少数民族を眺めていていくつか興味深い点があるので

これをちょいと語ってみたいと思います。

ネネツ(サモエード)の写真から明らかなように、

遼河文明を築いた N の連中は典型的なアジア系の顔立ちをしています。

Q のケットの本来の顔立ちがどうなのか、不確定としておきますが、

新大陸に渡った Q は、基本的にアジア系の顔立ちです。

けれども同じインディアンでも、

映画などでおなじみの北米インディアンは基本的アジア系とは結構異なる。

Q + C2 ではああはならない。

過去にヴァイキングの一部が北東部に入植した可能性を考慮に入れても

ああはならないだろう。

となると、基本の Q が新大陸で地域ごとに独自に変化した、

ということになりますが、それはごく自然だと思います。

で、シベリア少数民族の中でも

C2 の低温乾燥環境への適応が非常に印象的です。

この先 C2 の歴史時代の大拡散、特にモンゴルと清王朝のお話になりますが、

この低温乾燥適応の C2 の大拡散前のアジア人の顔立ちとして

「今月のウクライナ-168」で紹介した台湾原住民※を挙げときましたが、

個人的には、ああいう顔立ちがアジア人の基本型かな?と思ってます。

※中国語では先住民=すでに死に絶えた人々、となるので、

この場合は原住民が正しい、とのことです。以上、ウイキより。

センセの祖母、父方も母方も、によく似ています。

YDNA としては O に代表される連中です。

フェゴ島の先住民の顔立ちを見る限り、

たぶん、Q もそうだったと思いますが・・・。

で、C2 の低温乾燥への適応は比較的新しい時代に生じたと思われるので、

C2 の東西南北への大拡散の結果として

現代の我々が知るような、

アジア人の様々な顔立ちのヴァリエーションが生まれた、

と考えられます。

基本は O です。

これに南方ではネグリト系が混交する。

日本では縄文人~アイヌ人が混交する。

C2 的形質には明らかに北 → 南の勾配が見られますので、

この流れは分かりやすい。

台湾原住民は実のところ物凄い連中で、

過去には台湾から大海原に乗り出し、

フィリピン~マレーシア~インドネシア~ミクロネシアは言うまでもなく、

当時は無人の地であったポリネシア全域を我がものとする。

最終的にはマダガスカル、ニュージーランド、イースター島にまで到達し、

多くの野生生物絶滅の原因となる。

ハワイ先住民の顔立ちは台湾原住民のそれと全く同じではありませんが、

これは途中でニューギニアやメラネシアの血を拾ったと同時に、

やはりその地その地で独自に変化したことによるものかと・・・。

で、出アフリカ時の連中は当然ながらアフリカ人だったわけですが、

海岸沿いに東に向かって拡散して南方域に留まった連中は

色々なヴァリエーションはあるものの、

押しなべて南方系の形質を維持している。

C2 の猛烈な寒冷乾燥への適応を考えても、

やはり、人種的形質は気候風土への適応の結果である、

ということがはっきりと理解されます。

同様に、北欧諸人種の脱色化もまた、

日照不足への適応結果であるのは明らかです。

となりますと、

スンダランドから北方に移動し、

長江流域あたりで長い間暮らしていた連中が O の先祖で、

そこら辺の気候風土が「原アジア人」的な顔立ちをもたらした、

と考えられるわけですが、

そうなりますと、

新大陸の Q もまた、基本、原アジア人的特徴を有するのは何故だ?

「今月のウクライナ-100」で紹介したケット人ですが、

mtDNA を見る限りは東南アジアの血が 3 割も混じっている・・・。

となると、やはり Q と R の祖型である P はイラン発ではなく、

他の多くのハプロと同じくスンダランド由来なのか?

仮にそうであるとしたら、

印欧語族もまたスンダランドから来たということになるが、

本当か?!

いや、そうではなく、

イランから北上し、マンモスを追ってシベリアを東進している間に

アジア的形質を獲得した、という可能性も十分ある。

連中、まだトナカイを訓化していなかったので C2 のようにはならず、

原アジア人的にはなったけど、そのまんま新大陸に渡った、

ということか?

などと、頭の中に春霞を抱えたまま

どうでもいいようなことばかり考えているセンセです。

広開土王碑 ウイキより

4~5 世紀ころの極東アジア センセによる

毎年のことながら、坂城ではサクラとハナモモが同時に咲きます。

深い桃色と薄いピンクのコントラストが見事です!

センセも含めて地元のヒトはお花見なんぞは致しませぬ。

この時期の研究所の前の庭。

こんなカンジで、四~五月ころに花々を鉢植えにします。

五月になると、アヤメが咲き始めます。前沢さんが植えました。

街路樹のヤマボウシが咲くころ。

この時期はこんなカンジ。

八月ともなればこんなカンジ。

同じく。

研究所の真夏を飾る花といえばコレ!ノウゼンカズラです!

西暦 2 世紀ころの東アジア センセによる

紀元前 2~3 世紀ころの極東地域 センセによる